政界のサラブレッドと呼ばれる小泉進次郎氏。

政治家として注目を集める一方で、小泉氏の英語力に関しては様々な評価が飛び交っています。

コロンビア大学大学院卒業という経歴がありながらも「カタカナ英語」と揶揄される一面もあります。

今回は、小泉進次郎氏の英語力とスピーチの特徴について、実際の動画や彼の留学経験をもとに検証していきます。

- 小泉進次郎氏の英語力はどの程度か

- コロンビア大学院での留学経験や語学環境

- 国際会議やスピーチでの英語の実例

- 「カタカナ英語」と揶揄される理由と背景

- ネイティブ評価・日本人視点の評価の違い

どれかひとつでも気になった方は、ぜひ最後までチェックしてみてください!

小泉進次郎の英語スピーチは下手!?

小泉進次郎氏の英語力について、ネット上ではさまざまな意見が交わされています。

特に、彼の発音やスピーチ内容に関して、多くの声が上がっています。

小泉氏の学歴と英語力のギャップに疑問を抱く声もあります。

このように、ネット上では小泉氏の英語力に対する厳しい意見が多く見受けられます。

特に、発音やスピーチ内容、さらには学歴との整合性について、多くの議論が交わされています。

小泉進次郎の学歴と英語の基礎

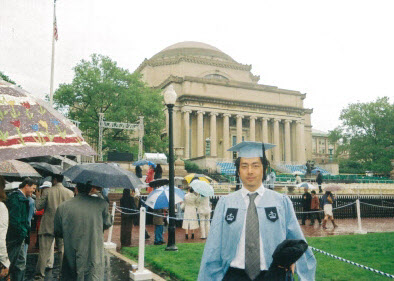

小泉進次郎氏は関東学院大学経済学部経営学科を卒業後、アメリカのコロンビア大学大学院で政治学修士号を取得しています。

関東学院大学は偏差値40前後とされており、その後に世界屈指の名門コロンビア大学大学院に進学したことから、疑問を持つ人も少なくありません。

コロンビア大学はアイビーリーグの一つで、20125年の世界大学ランキングでは18位。

東京大学の28位、京都大学の55位と比較しても、そのレベルの高さは明らかです。

入学にあたっては高いレベルの英語力が求められます。

実は、進次郎氏自身も留学前の英語力について謙虚に語っています。

英語レベルの判定は10段階で4から5程度だった

と明かしていて、大学院入学のためには「英文法や論文の書き方などを必死で勉強した」とのこと。

コロンビア大学時代の恩師であるジョージ・R・パッカード氏は

最初会ったときは全然英語をしゃべれなかったのに、『え?いつの間にかうまくなっている』と。

1年間でこんなに英語がうまくなった日本人を見たことがない!

と評価しています。

大学院在学中の平均睡眠時間はわずか3時間だったといい、進次郎氏の猛勉強ぶりが伺えます。

「限界に挑んでいるような日々で、常に全力のスピードで走っていた感じだった」と本人も振り返っています。

小泉進次郎の英語の発音はどうなのか?

小泉氏の英語の発音については、ネイティブ並みとは言えませんが、基本的なコミュニケーションは十分に可能です。

日本人特有のカタカナ発音が残るものの、リズムやイントネーションは一定のレベルに達しています。

特に、強調したい部分では声のトーンを変えるなど、聴衆に訴えかける工夫が見られます。

ただし、細かい発音のミスや、単語の強弱の違いが目立つこともあります。

例えば、「climate change(気候変動)」の発音が日本語的であったり、単語のアクセントがズレていることが指摘されています。

それでも、国際会議では英語でスピーチをすること自体が重要であり、小泉氏の姿勢は評価されています。

しかし、小泉氏の英語スピーチでは、比較的簡単な単語が多く使われる傾向があります。

特に”change”、”sexy”、”cool”、”future”などの比較的シンプルな単語を頻繁に用いる傾向があります。

同じ単語を何度も繰り返す場面も見られます。

例えば、「気候変動はセクシーでなければならない(Climate change must be sexy)」という発言。

キャッチーな表現ではあるものの、具体的な施策や提案に乏しいため、聴衆に伝わりにくい側面もありました。

これに対し、批判的な意見として「もっと具体的な内容を話すべきだった」という声もあります。

海外の反応は?

海外メディアは、小泉氏の英語力そのものよりも、日本の政策内容に焦点を当てて報じました。

英語が流暢かどうかという点よりも、「日本の温暖化対策が不十分なのではないか?」という疑問が投げかけられたのです。

例えば、英BBCは「日本の環境大臣のスピーチはキャッチーだが、実際の対策はどうなっているのか?」と疑問視する論調を取りました。

アメリカのニューヨーク・タイムズも「フレーズは印象的だが、実際の行動が伴っているとは言い難い」と報じました。

つまり、小泉氏の英語スピーチが注目を集めたのは、彼の英語力よりもその内容や日本の政策に対する国際的な関心の高さによるものだったのです。

ということは、英語力は問題ないってことなんじゃないの!?

小泉進次郎の英語力に関するQ&A集

小泉進次郎さんの英語については、ネット上でもさまざまな意見が飛び交っています。

留学経験があるのに「下手」という声もあれば、内容重視のスピーチを評価する声も。

ここでは、そんな疑問にお答えします。

まとめ

小泉進次郎氏の英語力についてお伝えしました。

- スピーチは、流暢さという点では完璧ではないものの、伝える力はある

- 語彙の幅が狭く、論理的な構成が不十分な点が課題

- 具体性に欠ける内容が海外メディアからの批判を招いた

小泉氏のスピーチの特徴は、キャッチーなフレーズを使うことで注目を集めることです。

しかし、それだけでは国際社会で説得力を持つことは難しく、より具体的な政策提言が求められます。

今後、英語力だけでなく、スピーチの中身にも改善が見られるのか、引き続き注目されるでしょう。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。