参政党代表の神谷宗幣氏。

神谷氏について「右翼なのでは?」という声がSNSやネット上でたびたび見られます。

確かに保守的な発言や主張が目立ちますが、実際のところはどうなのでしょうか?

この記事では、神谷氏自身の発言や政策内容をもとに、「本当に右翼なのか?」を検証していきます。

神谷宗幣は右翼なのか?

政治家・神谷宗幣氏の主張や発言は、しばしば「右翼的だ」と捉えられることがあります。

天皇制に関する発言や、教育・国防に関する政策提案などが注目され、その一部が切り取られて拡散されるためです。

しかし「右翼」と「保守」は本来まったく同じ意味ではありません。

神谷氏が掲げる思想や政策を正確に理解するためには、本人の発信内容を見たうえで、言葉の定義から整理する必要があります。

まずは、神谷氏本人がどのような立場を取っているのかを確認しましょう。

本人は「保守」と明言している

神谷宗幣氏は、インタビューや街頭演説、著書の中で

自分は保守政治家である

と繰り返し述べています。

たとえば「国を良くしたいなら、地域の教育を見直すべき」と語り、実際に地元で教育系のNPO活動も行っています。

また、「国防は当然の責任」と語る一方で、無闇な軍備拡張や排外的発言をしているわけではありません。

つまり、神谷氏のスタンスは「伝統重視の現実主義」であり、右派ではあるものの極端な右翼思想とは一線を画しています。

神谷氏の活動をよく見ると、教育や地域への実践的な関わりが多く見られます。

主張だけではなく、実行力や地道な姿勢にも注目すべきですね。

保守と右翼の違いとは?

混同されがちですが、「保守」と「右翼」には明確な違いがあります。

| 保守(Conservative) | 右翼(Right-wing) | |

|---|---|---|

| 基本姿勢 | 伝統や文化を尊重しつつ変化を緩やかに受け入れる | 現状維持または過激なナショナリズムを伴う |

| 特徴 | 慎重で理論的、秩序を重んじる | 攻撃的で排他的な印象を持たれやすい |

| 神谷氏との関係 | 教育や国防を重視する穏健な保守 | 過激発言が誤解され右翼に見られている面も |

神谷宗幣氏は、伝統を大切にしながらも「草の根民主主義」を強調し、国民の意見を吸い上げる政治を目指しています。

それゆえ「右翼」と呼ぶにはやや極端すぎる印象があり、「誤解されやすい保守政治家」と表現した方が適切と言えるでしょう。

言葉の定義を明確にしないまま「右翼」と決めつけると、実態とズレた認識になってしまいます。

神谷氏のような保守政治家には、丁寧な理解が求められますね。

神谷宗幣が右翼と言われるようになった理由

神谷宗幣氏が「右翼」と見られるようになったのは、いくつかの言動や政策提言が、世間の印象に強く残ったためです。

1. 強い言葉が目立つ発言スタイル

2. 「天皇に側室を」など誤解を招いた発言

3. 「ユダヤ資本」発言が波紋を呼ぶ

4. 「教育改革」提言が極端と受け止められた背景

5. 教育・憲法・国防に関する保守的な政策

6. 実は一貫性のある現実的な提言も多い

特に保守的な思想や、時に過激とも受け取れる発信スタイルが、「極端な思想を持つ人物」というイメージを与える結果となりました。

一方で、実際の発言や政策には一貫性もあり、慎重に見れば「右翼」と決めつけるには無理がある面も見えてきます。

詳しく見ていきましょう。

1. 強い言葉が目立つ発言スタイル

神谷氏の演説やメディア発信は、歯に衣着せぬストレートな言葉選びが特徴です。

そのため、刺激的なフレーズが切り取られ、「過激な主張ばかりする人物」と認識されやすくなっています。

たとえば「政治家は命を懸けるべき」「メディアは洗脳装置」といった発言は、支持者からは共感される一方、批判層には「危険思想」と映ってしまう傾向があります。

このような直球型の発信スタイルが、右翼的イメージを後押ししているといえます。

メディア映えする言葉は印象に残りますが、それだけに誤解もされやすくなります。

2. 「天皇に側室を」など誤解を招いた発言

過去の講演や演説で「側室制度を議論すべき」といった発言があり、「時代錯誤」「女性蔑視だ」として炎上しました。

一部では「悠仁さまに側室を持たせるべき」と捉えられた発言もあり、保守層内でも賛否が分かれました。

発言の文脈では、伝統的な家族観や少子化対策を真剣に考える中での提案でしたが、表現が誤解を招いたのは否めません。

発信の意図よりも言葉のインパクトが先行すると、炎上の火種になりやすくなります。

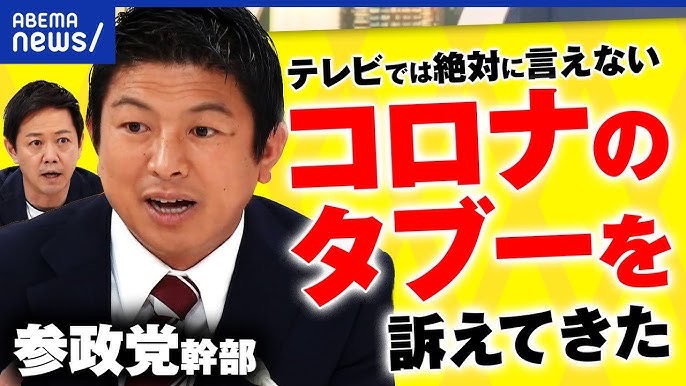

3. 「ユダヤ資本」発言が波紋を呼ぶ

イスラエル大使館から公式抗議を受けた「ユダヤ資本」発言は、神谷氏の言動の中でも特に物議を醸しました。

国際金融資本の集中を批判する中で出た表現でしたが、民族差別と捉えられかねない文言だったため、大きな問題となったのです。

本人は意図的な差別ではないと釈明していますが、表現のリスク管理としては大きな課題を残しました。

国際社会では、わずかな表現の差でも重大な誤解につながる可能性があります。

4. 「教育改革」提言が極端と受け止められた

神谷氏は「今の学校教育は洗脳」とまで表現し、自主性や道徳を重んじる教育への転換を訴えています。

しかし、「学校を壊せ」といった刺激的なフレーズが先行し、教育現場への否定と受け取られてしまったケースもあります。

実際には、自ら私塾を運営し、生徒と丁寧に向き合う姿勢も見られます。

批判に聞こえる言葉も、裏側には問題意識と現場経験が根拠になっていることがあります。

5. 教育・憲法・国防に関する保守的な政策

神谷氏は教育改革だけでなく、憲法改正や防衛力強化にも前向きな立場です。

自衛隊経験を生かした安全保障論や、国際社会における日本の立場を強めるべきという主張は、いずれも保守的と評価されます。

特に「憲法を時代に合わせて改正すべき」という姿勢が、「改憲勢力=右翼」という見方を生んでいます。

政策自体は現実的で、過激とは言いがたい内容も多く含まれていますね。

6. 実は一貫性のある現実的な提言も多い

誤解されやすい言動の一方で、神谷氏の主張には一貫性があります。

教育・国防・地方創生といったテーマに軸を置き、長年にわたり現場視点で提案を続けてきました。

理想論ではなく、自ら塾を運営し、現地視察を重ねるなど「現実に根ざした保守」だといえます。

派手な言動に隠れがちですが、実際には足元から積み上げた政策提言も多く見られます。

なぜ神谷宗幣は右翼と見なされるのか?

神谷宗幣氏の発言や行動が、しばしば「右翼的」とみなされるのは偶然ではありません。

その理由は、発信スタイルや時代の情報流通構造、さらにはメディアの報道の仕方にあります。

本来の思想や主張とは異なる印象が、一人歩きしてしまう状況が続いています。

発信手法とSNS時代の拡散構造

神谷氏の発信スタイルは、街頭演説・YouTube・SNSなど、視覚的・音声的インパクトが強いメディアが中心です。

これは若年層への訴求力を高める一方で、センセーショナルな言葉が切り取られて拡散されやすいという側面も持ちます。

SNSでは、数秒の動画クリップや印象的なキャッチフレーズがバズを生み、文脈を無視して一部の過激な表現だけが独り歩きする傾向があります。

そうなると、「強い言葉を使う=過激思想」という短絡的なイメージが定着してしまうのです。

発言そのものより、伝わり方が「レッテル化」を招いているといえます。

メディアの報じ方や切り取りも影響

テレビやネットニュースなどの報道では、神谷氏の発言の一部を取り上げて

- 物議を醸した

- 炎上した

などの見出しがつけられることが多くあります。

このような報じ方は、視聴者や読者に「また過激なことを言っている」という印象を与えやすくします。

たとえば「側室制度」「ユダヤ資本」といったキーワードは、実際には長い発言の一部に過ぎませんが、切り取られて単独で拡散されると誤解を招きます。

その結果、本来の主張とはかけ離れた「極端な右翼」というレッテルが貼られやすくなるのです。

報道の形式や見出しの選び方が、神谷氏への先入観を作り出している側面は否定できません。

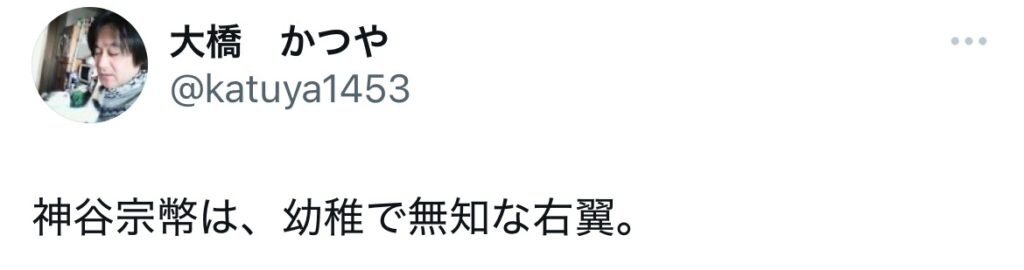

SNSの声

SNSでは、神谷宗幣氏を「右翼だ」「危険な思想だ」と批判する投稿が一定数見受けられます。

特に「ユダヤ資本」や「側室」などセンシティブなワードが注目された際には、極端な思想を持つ人物だとする声が拡散されやすくなっています。

一方で、

- 「陰謀論政党ではない」

- 「あくまで保守的な視点で語っているだけ」

- 「右でも左でもなく、既存の政党とは異なる立場」

といった擁護の声も多数見られます。

神谷氏の発信を「理にかなっている」「共感できる」と支持する層も一定数存在しており、評価が二極化している状況です。

SNSは断片的な情報が拡散されやすいため、実際の文脈や政策の全体像を見ずに「右翼」と断定するのは早計だという指摘も増えつつあります。

神谷宗幣と右翼という評価についてのよくあるQ&A集

神谷宗幣氏に対して「右翼では?」という声が上がる背景には、さまざまな誤解やイメージの先行があります。

ここでは、よくある疑問に対してわかりやすく回答していきます。

まとめ

神谷宗幣氏が「右翼」と言われる理由について、お伝えしました。

その背景には、過激に見える発言やセンセーショナルな発信スタイルが影響しています。

しかし、実際には「保守」を掲げ、一貫した理念に基づく政策提言を行っており、極端な思想とは異なります。

印象だけで判断せず、発言の文脈や実際の政策を見て冷静に判断することが重要ですね。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

コメント