林芳正氏は、自民党の重鎮として外務大臣や経済産業大臣を歴任してきた政治家です。

林さんってよくニュースで見るけど、実家や父親、祖父はどんな人だったの?

実は林氏の家系は、山口県に根ざした名門政治一家として知られています。

父の林義郎氏は大蔵大臣を務め、祖父も国会議員として活躍しました。

この記事では、林芳正氏のて父や祖父の経歴や政策についてわかりやすく紹介していきます。

- 林芳正氏の実家と政治一家としての背景

- 父・林義郎氏の経歴と政策実績

- 祖父世代の政治活動と地域への影響

- 林芳正氏が受け継いだ政策スタイル

どれかひとつでも気になった方は、ぜひ最後までチェックしてみてください!

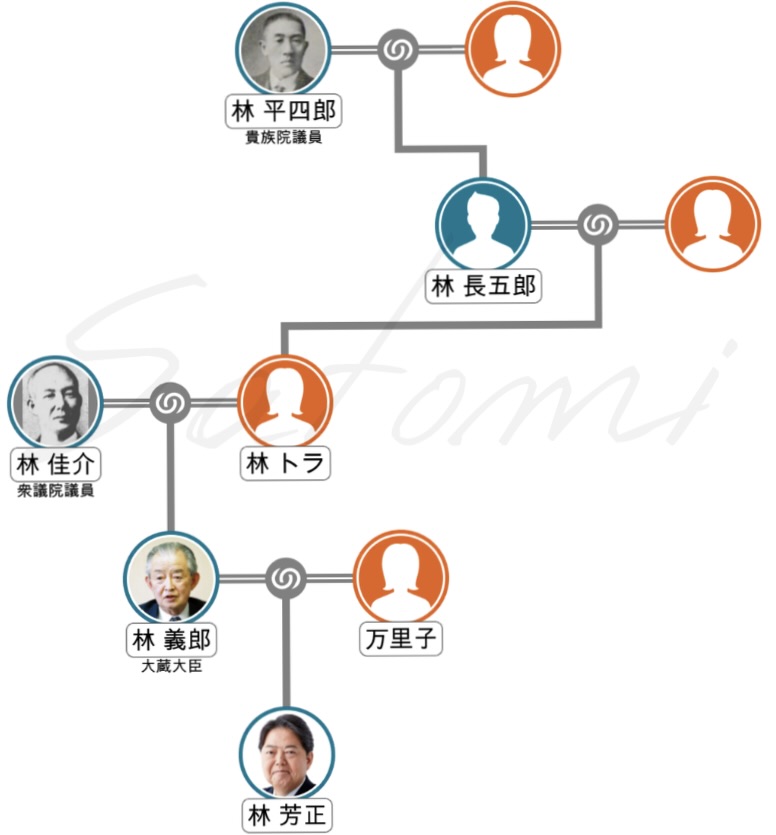

林芳正の高祖父は林平四郎

林芳正氏のルーツをたどると、高祖父にあたる林平四郎という人物に行き着きます。

実は、地域社会に大きな影響を与えた政治家であり、実業家でもあったんです。

具体的には、地方議会での活動や公共事業への貢献、さらに経済事業を通じて地元に根付いた役割を果たしました。

こうした存在があったからこそ、林家は名門と呼ばれる基盤を築いたと言えるでしょう。

地方公職・議員としての歩み

林平四郎氏は、地元山口県で議員や公職を歴任し、地域政治に深く関わっていました。

選挙を通じて住民の信頼を得ながら、日常的に地域の声を吸い上げ、政策に反映させていたのです。

昔の議員って、地元密着型の活動が多そうだよね!

その通りで、国政よりもむしろ地域住民とのつながりを大切にするのが特徴でした。

林平四郎氏も例外ではなく、道路や教育といった生活に直結する課題に力を入れていたと言われています。

派手な実績よりも、地元に根を下ろした活動が、後に林家は信頼できる一族という評価につながったのです。

地道な活動こそ、政治家の原点ですね!

公共建設・地域インフラ支援(公共事業等)

林平四郎氏が力を入れたもう一つの分野が公共建設でした。

地域の道路整備や公共施設の充実に関わり、暮らしの利便性を高めることに尽力したのです。

これらは今で言うインフラ整備であり、地域発展の礎になりました。

昔から公共事業って地域の活性化につながってたんだね

林平四郎が進めた取り組みは、住民にとって「生活が便利になった」と実感できるものでした。

道路が整えば商業が広がり、学校や公共施設が整えば若い世代も定住しやすくなります。

インフラ整備を通じて人々の暮らしを守る姿勢は、現代の政治家にも引き継がれているポイントなんです。

まちづくりの基盤はやっぱりインフラ整備!

経済活動と事業(企業設立など) → 地域への影響

林平四郎氏は政治活動だけでなく、実業家としても活躍しました。

ガス事業や交通関連の企業に関わり、地域経済の発展に寄与したと伝えられています。

これは「地域に雇用を生み出し、産業を支える」という重要な役割でもありました。

政治家なのに事業まで手がけてたの?

はい、当時の地方政治家にはよくあることでした。

むしろ、経済と政治を両輪で動かすことで地域を支えたと言えるでしょう。

林平四郎が手がけた事業は、地域住民にとって生活を豊かにするものであり、林家の影響力をさらに強める結果となりました。

こうした基盤が後の世代に引き継がれ、林芳正氏の名門政治家一家というイメージにつながっていったのです。

経済と政治の両立、今見てもすごいバランス感覚!

林芳正の祖父は林佳介

林芳正氏の祖父にあたる林佳介氏は、戦後の国会議員として活躍しました。

林佳介氏の政治活動は

- 地域の代表者としての役割

- 戦後復興期の国会議員としての発言

に大きく分けられます。

なぜなら、当時の日本は地方と中央の結びつきが特に重視されていたからです。

具体的には、選挙区へのサービスと国会での政策活動を並行して担いました。

こうした存在が、後の林家の政治的な信頼を築いたといえるでしょう。

選挙区での政策・地元へのサービス

林佳介氏は、地元山口県を地盤に活動した議員でした。

地域の有権者にとって生活に直結する支援を行うことが最大の使命とされ、その姿勢は一貫していました。

道路や農業インフラの整備、教育環境の改善など、戦後復興の時代に必要とされる政策を地元に持ち帰っていたのです。

結局、政治家ってどれだけ地元に貢献したかが評価なんだよね

まさにその通りで、当時の政治家にとって選挙区サービスは命綱でした。

林佳介氏もまた、地元に利益をもたらすことで強固な支持基盤を築き、林家が政治家一家として続いていく基礎を整えたのです。

こうした地元密着型の活動が、孫である林芳正氏にも「地域を大切にする政治姿勢」として受け継がれているのは興味深いところです。

地元に根差した活動が、一族の信頼をつくるんですね!

戦後の国会議員としての政策発言・立法活動

戦後の混乱期、林佳介は農業政策や地域経済の安定に関する発言を国会で繰り返しました。

派手なスキャンダルや全国的なフィクサー的役割があったわけではなく、あくまで「地元代表」として声を届け続けたのです。

つまり、「ドン」って言っても地域限定の話なんだね

地域の生活を守る活動こそが彼の政治の軸であり、その地道な姿勢が林家の基盤を作り上げました。

「地元のドン」は誇張じゃなくて、信頼の証だったのかもしれません。

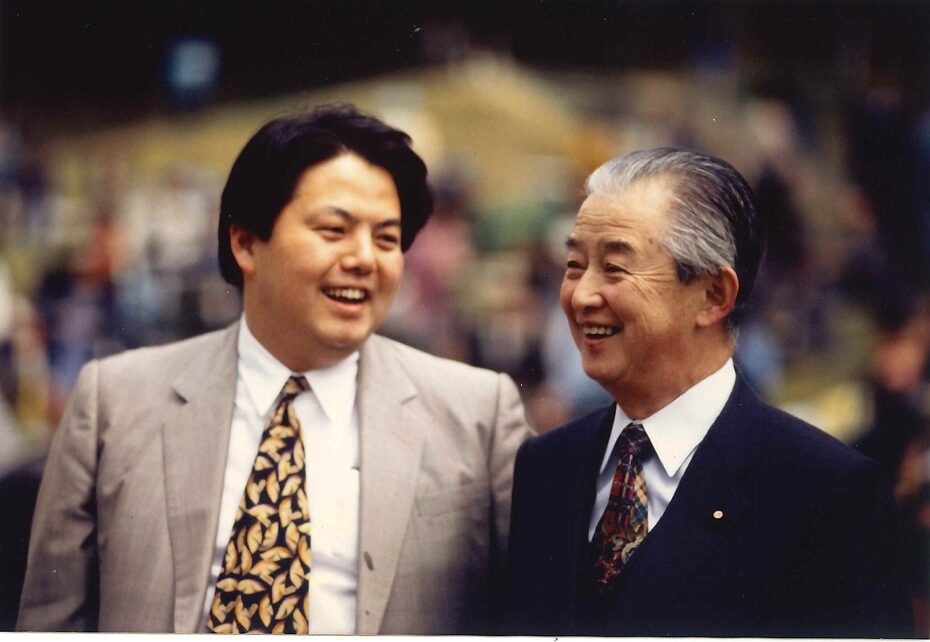

林芳正の父は林義郎

林芳正氏の父である林義郎氏は、日本の政界で財政・厚生の分野に深く関わった政治家です。

結論から言えば、義郎氏は財政・福祉・税制・外交の4つの柱で実績を残しました。

なぜなら、大蔵大臣や厚生大臣を務めるだけでなく、自民党の要職でも政策を支え続けたからです。

具体的には、財政再建や福祉政策の拡充、税制改革、そして日中外交の懸け橋としても知られています。

こうした経験が、息子である林芳正氏の政治スタイルにも確かな影響を与えているのです。

大蔵大臣の時期にどのような財政政策を取ったか

林義郎氏は1997年、大蔵大臣に就任しました。

当時はバブル崩壊後の景気低迷に加え、アジア通貨危機の影響もあり、日本経済は大きな課題を抱えていました。

義郎氏が掲げたのは「財政再建」と「金融システムの安定」です。

今と同じで、不況と財政赤字が重なってたんだね

義郎氏は増税や歳出削減といった厳しい方針を打ち出し、財政健全化を進めようとしました。

結果的に短期間での成果は難しかったものの、将来を見据えた緊縮姿勢は財政再建型大蔵大臣として評価されています。

派手さはなくても、堅実な対応を続けたことが特徴といえるでしょう。

義郎氏が大蔵大臣時代、林芳正氏が政務秘書官に任命されています!

厚生大臣としての福祉・社会保障政策

林義郎氏は厚生大臣も経験しています。

ここで注目されたのは高齢化社会への対応でした。

1990年代に入ると、日本は急速に高齢化が進み、年金や医療制度の整備が大きな課題になっていたのです。

この頃から「少子高齢化」って言われてたんだ

林氏は医療保険制度の安定化や福祉予算の見直しを進め、社会保障の基盤づくりに取り組みました。

大きな改革を一気に進めるというより、制度が持続可能になるよう調整を重ねた姿勢が特徴です。

福祉と財政のバランスを重視する姿勢は、財務の専門家らしい一面でもありました。

社会の変化に合わせて制度を整えるって大切です!

税制調査会長等での政策立案や与党内での役割

林義郎氏は、自民党税制調査会長としても重要な役割を担いました。

税調は、与党の税制方針を決める中枢機関であり、国の財政や企業活動に直結する存在です。

義郎氏はここで「公平な税制」と「財政規律の維持」を重視し、与党内での調整役を務めました。

税制って国民生活に直結するから、めちゃくちゃ重要だよね

その通りです。

義郎氏は大企業・中小企業、個人の負担感のバランスを意識しながら議論をリードしました。

派閥の力学や利害が複雑に絡む場面でも、堅実な姿勢で調整にあたったといわれています。

この実務能力が林家の政策力を象徴するエピソードとも言えるでしょう。

見えないところで支える力も政治家の大事な役割ですね!

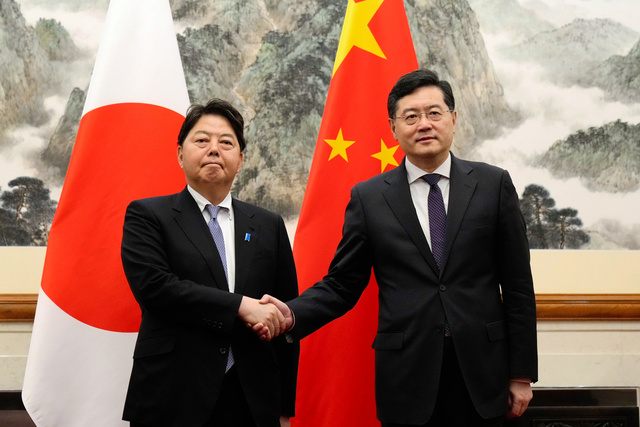

日中友好議員連盟・国際外交面での政策関与

林義郎氏は、日中友好議員連盟や日中友好会館の要職も務めました。

冷え込むこともあった日中関係において、議員間の交流や文化的な懸け橋としての役割を担ったのです。

親中派っていうより、橋渡し役って感じかな?

義郎氏は経済交流や人材交流を通じて、関係を安定させる方向に尽力しました。

もちろん外交官ではありませんが、国会議員として非公式の外交チャンネルを維持する意味は大きかったのです。

息子である林芳正氏が外務大臣として国際舞台で活動した背景には、父のこうした経験も少なからず影響しているのかもしれません。

人と人をつなぐ力が、国際政治にも活きてるんですね!

林芳正への政策的な継承と影響

林芳正氏の歩みをたどると、父や祖父からの影響を色濃く感じます。

結論から言えば「財政の堅実さ」と「国際的な視野」が受け継がれているのです。

なぜなら、父・義郎氏は財務や福祉を重視し、同時に日中交流など国際関係にも関わってきたからです。

具体的に林芳正氏は、財政政策におけるバランス感覚と、外務大臣としての国際派スタイルを示しています。

これが「林家の政治DNA」と呼ばれるゆえんでしょう。

父・義郎の政策スタイル・信念が芳正にどこまで引き継がれているか

林義郎氏が示したのは「財政規律を重んじる姿勢」と「福祉とのバランスを考える視点」でした。

派手さはないものの、長期的に制度を持続させるための慎重さを大事にしていました。

外務大臣や経済産業大臣を歴任した際も、無理な拡張ではなく現実的な調整を意識する姿勢が見られました。

外交の場でも、感情に流されるよりも冷静にバランスを取るスタイルは、まさに父の政治哲学を思い起こさせるものです。

受け継がれるのは言葉より政治姿勢なんですね!

芳正自身が父祖の政策からどのような方向性を取っているか

林芳正氏は、父祖からの影響を土台にしながら、自分なりの方向性を打ち出しています。

特に外交ではその姿勢が鮮明です。

外務大臣としてG7やアジア諸国との会談に臨み、日本の立場を国際社会に伝える役割を担いました。

やっぱり国際派っていうのが一番の特徴?

父・義郎氏が日中関係の橋渡しをしたように、芳正氏も国際的な交流を重視しています。

ただし、父が「二国間交流」を重視したのに対し、芳正氏は「多国間の枠組み」で日本の立場を強調する点が大きな違いです。

また財政面では、義郎氏の堅実さを引き継ぎつつも、新しい経済成長戦略に挑戦する姿勢も見られます。

つまり伝統と革新のバランスを意識しているのが特徴です。

自分らしさを加えて進化させるのが、次世代政治家の強みです!

林芳正の家族と政策に関するQ&A集

林芳正氏については、「実家はどんな家柄?」「父や祖父はどんな政策を行ってきたの?」といった疑問を持つ方が多いようです。

ここでは、ネット上でもよく検索されるポイントをQ&A形式でわかりやすくまとめました。

まとめ

林芳正氏の実家の家族について、お伝えしました。

高祖父の林平四郎氏は地域のインフラ整備や事業を手がけ、祖父の林佳介氏は戦後の国会議員として地元に尽くしました。

父の林義郎氏大蔵大臣や厚生大臣として、財政再建や福祉政策に取り組み、国の舵取りを担った人物です。

こうした一族の歴史と政策的な歩みは、林芳正氏自身の「外交重視」や「堅実な財政感覚」にも受け継がれています。

家族の系譜を知ることで、政治家としての背景やスタイルがより立体的に見えてくるのではないでしょうか。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

コメント